Storia dell'assistenza ospedaliera ad Enna - Il Campanile Enna

Menu principale:

- Home Page

-

Chi siamo

- gli autori

- le pagine della Dante Alighieri di Enna

- Comitato dei cittadini

- fai

- FAI - Enna

- i nostri libri

- Eventi teatrali

- Pubblicazioni

-

Photogallery

- Elio Camerlingo

- Festa del SS. Crocifisso di Papardura

- Enna sotto la neve (foto di M. Paola Crescimanno)

- Settimana Federiciana 2013

- Video

-

Storia di Enna

- Euno

- Enna e Nimega, due città uno stemma

- Federico II ad Enna

- Il castello di Pietratagliata

- I Bizantini

- Gli Arabi

- I Normanni

- Enna città araba

- L'ultima moneta coniata ad Enna

- Ansgerio primo Vescovo di Enna

- ENNA al tempo della grande carestia

- La battaglia alla Falconara

- L'amore al tempo dei Normanni

- Assistenza ospedaliera ad Enna

- Storia dell'assistenza ospedaliera ad Enna capitolo 1

- Microstoria

-

I luoghi della memoria

- Cozzo Matrice

- A ve' nova

- Montagna di Marzo, la città di Erbesso

- Montagna di Marzo, il teatro romano e l'area sacra

- I luoghi di Federico II

- Mappa percorso storico culturale di Enna

- Monumenti e luoghi

-

Le Chiese di Enna

- Chiese e monumenti di Enna

- San Giuseppe

- Le chiese di Enna nel 1877

- Le chiese perdute

-

san Marco

- Monumenti smartphone

- La chiesa di Santa Maria del Popolo

- Civiltà mineraria

- Civiltà contadina

- Musei di Enna

-

A letteratura du Campanaru

- Giuseppe Amato

- Michele Arigano, i gialli del Campanile

- Francesco Paolo Conte

- Maricla Di Dio

- Anna Maria De Francisco Aveni

- Federico Emma, varie ed eventuali

- Franco Enna

- Giuseppe Fontanazza, opere

- Elena Pirrera, Favole sotto il Campanile

- Angelo Signorelli, il mago delle favole

- Rino Spampinato, i racconti del Campanile

- Pino Vicari, racconti di vita vissuta

- I ragazzi delle 3° a/b

- Salvatore Presti

- Araldica

- Euno

- Enna e Nimega, due città uno stemma

- Federico II ad Enna

- Il castello di Pietratagliata

- I Bizantini

- Gli Arabi

- I Normanni

- Enna città araba

- L'ultima moneta coniata ad Enna

- Ansgerio primo Vescovo di Enna

- ENNA al tempo della grande carestia

- La battaglia alla Falconara

- L'amore al tempo dei Normanni

- Storia dell'assistenza ospedaliera ad Enna capitolo 1

- Microstoria

Storia dell'assistenza ospedaliera ad Enna

post inserito il 26 gennaio 2013, foto F.Emma

testo F.Emma e da "Nasce un ospedale, cronaca di Armando Mingrino e Gaetano Alloro".

Storia dell'assistenza ospedaliera ad Enna

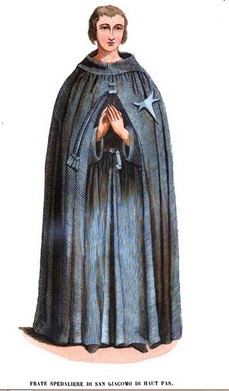

Frate spedaliere di San Giacomo di HAUT PAS

Il primo ospedale ad Enna fu fondato dall’ordine dei Cavalieri di S. Giacomo d’Altopascio all’inizio del Trecento.

I cavalieri edificarono le loro prime strutture di ospitalità in Sicilia a Enna, a Vizzini e a Mineo sotto il titolo di S. Giacomo de Altopassu, con evidente riferimento al noto hospitale toscano che allora era incluso nella diocesi di Lucca.

Come testimonia il Liber Sancti Jacobi, il più antico testo del pellegrinaggio compostellano, nel XII secolo era iniziato un forte legame tra la Sicilia e Santiago di Compostella.

Il culto del Santo si diffuse in Sicilia dopo la conquista normanna, come si evince dalle chiese dedicate a S. Giacomo nei secoli XII e XIII ubicate in numerosissime città siciliane tra cui Enna. Gli hospitalia dei Frati Ospitalieri, collegati con la chiesa dedicata al santo, progettati come luoghi di accoglienza per i pellegrini che si fermavano alla fine di ogni giornata, per rifocillarsi, ricevere cure, pernottare e acquisire informazioni prima di rimettersi in cammino al sorgere del sole, diventarono in seguito modello per tutti i successivi ospedali in Italia e all’estero.

L'Ordine di San Giacomo d'Altopascio, detto Ordine dei Frati Ospitalieri di San Jacopo,detto anche dei Cavalieri del Tau, è un più antico ordine religioso cavalleresco, considerato da alcuni storici il più antico Ordine assistenziale, caritativo, equestre e religioso dell'era cristiana. Sorto ad Altopascio nei pressi di Lucca intorno all'anno 1050 per volontà di 12 cittadini lucchesi, riunitisi in una realtà canonicale, operativa con un Ospedale di avanguardia, ritenuto modello ed esempio per tutti i successivi ospedali in Italia e all'estero (per esempio a Parigi l'Hopital de Dieu), aveva compiti di assistenza ai pellegrini per Roma e Santiago di Compostela.

L'Ordine di San Giacomo d'Altopascio, detto Ordine dei Frati Ospitalieri di San Jacopo,detto anche dei Cavalieri del Tau, è un più antico ordine religioso cavalleresco, considerato da alcuni storici il più antico Ordine assistenziale, caritativo, equestre e religioso dell'era cristiana. Sorto ad Altopascio nei pressi di Lucca intorno all'anno 1050 per volontà di 12 cittadini lucchesi, riunitisi in una realtà canonicale, operativa con un Ospedale di avanguardia, ritenuto modello ed esempio per tutti i successivi ospedali in Italia e all'estero (per esempio a Parigi l'Hopital de Dieu), aveva compiti di assistenza ai pellegrini per Roma e Santiago di Compostela.

Nel 1373, da Lucca, furono inviati a Naro, nella diocesi di Agrigento, tre visitatores per coordinare le attività dei loro hospitalia dislocati sul territorio siciliano.

Nel 1373, da Lucca, furono inviati a Naro, nella diocesi di Agrigento, tre visitatores per coordinare le attività dei loro hospitalia dislocati sul territorio siciliano.

L'hospitale di Naro, di giuspatronato regio, fu affidato ai Cavalieri di S. Giacomo d’Altopascio molto probabilmente per la loro esperienza nella manutenzione e nella difesa delle strade battute dai pellegrini i quali erano sempre più esposti alle aggressioni di malviventi.

Nel 1459, anno l'Ordine dei Cavalieri di Altopascio fu sciolto, e l’hospitale di Naro fu elevato a Priorato e affidato all’Ordine di S. Agostino, pur conservando il titolo di S. Giacomo de Altopassu.

Nel 1487 l'importanza dell'hospitale di Naro fu tale che da esso dipendevano gli hospitalia di Enna, Licata, Nicosia, Piazza, Mineo, Lentini e, più tardi, anche la struttura di Caltagirone.

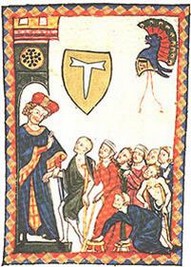

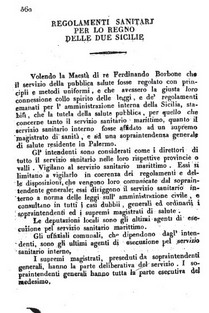

Castrogiovanni 1642, l'assistenza ospedaliera affidata ai Fatebenefratelli

Nel 1537 venne fondata in Spagna da San Giovanni di Dio, la compagnia dei laici chiamata Benfrati per assistere i malati dell'Ospedale di Granada. Alla morte del Santo nel 1550 si diffuse in Spagna e In Italia, dove fondo alcuni Ospedali, fra i quali uno, ancora funzionante, a Roma nell'isola Tiberina. Questa Compagnia di laici elevata a Congregazione nel 1571, sotto la regola di S. Agostino, da Pio V, fu elevata a Ordine da Sisto V; Clemente VII la riportò a Congregazione e infine Paolo V la elevò nuovamente a Ordine (1611 e 1617).

Nel 1537 venne fondata in Spagna da San Giovanni di Dio, la compagnia dei laici chiamata Benfrati per assistere i malati dell'Ospedale di Granada. Alla morte del Santo nel 1550 si diffuse in Spagna e In Italia, dove fondo alcuni Ospedali, fra i quali uno, ancora funzionante, a Roma nell'isola Tiberina. Questa Compagnia di laici elevata a Congregazione nel 1571, sotto la regola di S. Agostino, da Pio V, fu elevata a Ordine da Sisto V; Clemente VII la riportò a Congregazione e infine Paolo V la elevò nuovamente a Ordine (1611 e 1617).

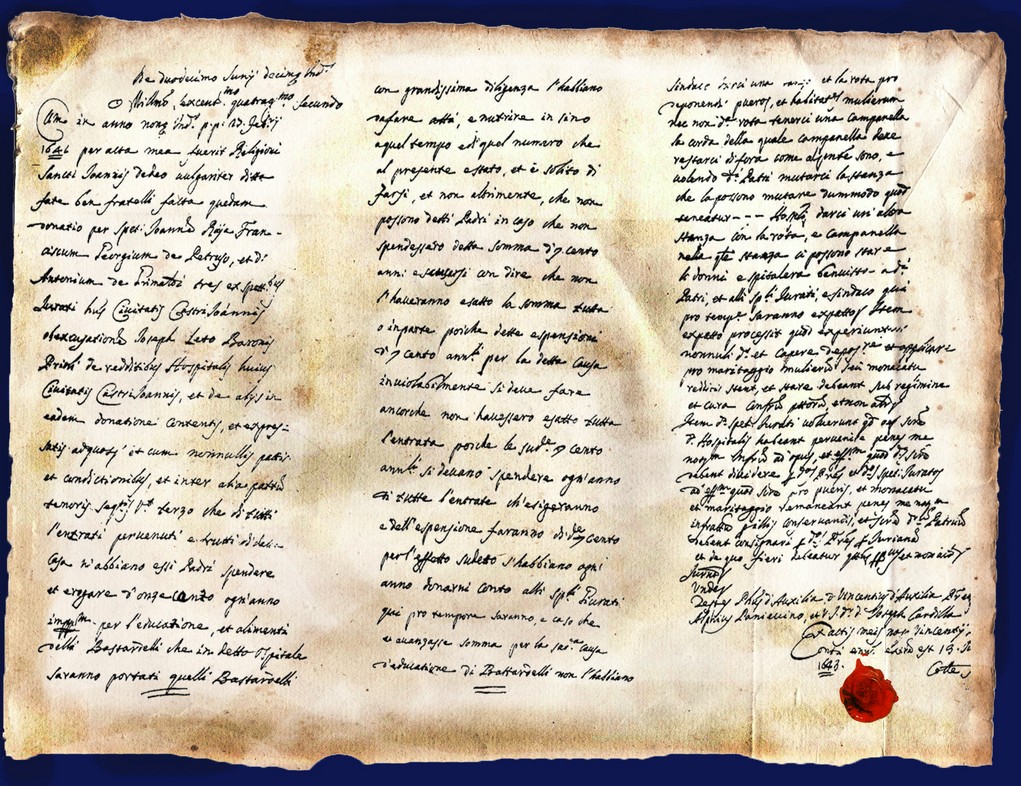

Atto del 27 febbraio 1642 notaio Battalionti, tra la città di Castrogiovanni e i Benfratelli che con una rendita di 100 onze l’anno si impegnano ad assistere nel palazzo Petroso “li bastardelli, li peregrini et li infermi…”

(fotoricostruzione)

La Sicilia dei '600 sotto la dominazione spagnola non tardò a vedere questi attivi frati ospedalieri.

Nel 1630 nel palazzo del signor GiovanLeandro Petroso, con le rendite della medesima casa assegnate ai confratelli di S. Giacomo, e con un'altra di 40 onze, messa a disposizione dall' Universitá di Castrogiovanni, veniva su il Convento dei Benfratelli di San Giovanni di Dio nei pressi di Porta Palermo.

L'Universitá di Castrogiovanni, dopo avere contribuito all'erezione dei Convento che li avrebbe ospitati, nel 1642 destinava loro 100 onze l'anno, ricavate da varie rendite, coll'obbligo di ricevere ed aver cura dei proietti (de li bastardelli) degli infermi e dei pellegrini.

Essi per quasi duecento anni prestarono la loro opera, ma nel 1809 lasciarono la città non avendo ottenuto dal Senato l'aumento della rendita più volte chiesto.

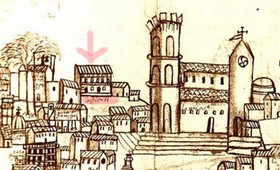

L'antico ospedale di Castrogiovanni, era sito in corrispondenza dell'attuale Palazzo della Provincia.

(Particolare tratto da un disegno del XVI secolo di Frate Jacopo Assorino).

Circa l'attività assistenziale dell'Ospedale di San Giovanni di Dio i dati non sono molti. Nel 1715 Il Convento Ospedale aveva 6 religiosi, 12 posti letto e 350 ricoveri l'anno.

Nel 1783 aveva due posti letto. Dal 31 ottobre 1780 al 10 maggio 1783 ebbe il seguente movimento di malati: entrati n. 35, usciti n. 31, morti n. 4. Dall'inventarlo dei 1787 si rileva che l'unica corsia aveva quattro letti.

Alla partenza dei Fatebenefratelli la Compagnia dei Nobili, chiamata dei Bianchi, continuò ad amministrare l'Ospedale e al parroco della Chiesa di San Giovanni battista fu affidata la giurisdizione di amministrare i sacramenti.

Dal 1809 l'ex Convento dei Benfrati va perdendo la caratteristica di assistere i malati e resta brefotrofio “la rota”.

CASTROGIOVANNI 20 GENNAIO 1904

da Nasce un Ospedale, cronaca di Armando Mingrino e Gaetano Alloro

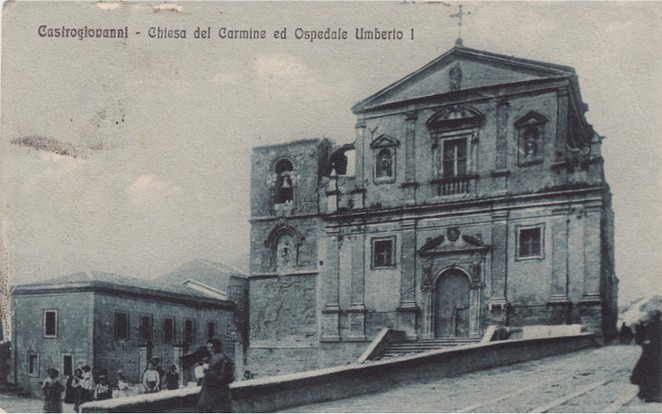

Oggi 20 gennaio 1904, comincia a funzionare l'Ospedale Civico Umberto I.

Sono stati riattivati i magazzini dell'ex Convento del Carmine

e si è potuto dare ai cittadini la possibilità di essere assistiti nella malattia.

Erano anni e anni che dalle classi più povere della città veniva richiesta sommessa,ma pressante, ad avere un luogo di cura per la malattia.

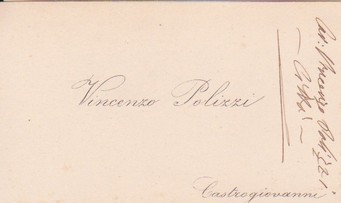

Nell'aprile del 1884 alla richiesta dei Ministero dell’interno dell' Italia unita, che vuole accertare le condizioni sanitarie dei Regno dal 1860 al 1683, il Sindaco di Castrogiovanni Cav. Vincenzo Polizzi risponde: “Questo Comune dal 1860 al 1883 non ha erogato somma alcuna per ispese di spedalità dei poveri, né per sussidi e retribuzioni di nutrici per lattanti di persone povere. E' però provvisto di una levatrice condotta, cui paga l'anno stipendio di L. 200,00 ».

Nell'aprile del 1884 alla richiesta dei Ministero dell’interno dell' Italia unita, che vuole accertare le condizioni sanitarie dei Regno dal 1860 al 1683, il Sindaco di Castrogiovanni Cav. Vincenzo Polizzi risponde: “Questo Comune dal 1860 al 1883 non ha erogato somma alcuna per ispese di spedalità dei poveri, né per sussidi e retribuzioni di nutrici per lattanti di persone povere. E' però provvisto di una levatrice condotta, cui paga l'anno stipendio di L. 200,00 ».  E pensare che ancora nel 1832, come si legge in un piano delle rendite ordinarie delle opere di beneficenza dei Consiglio Generale degli Ospizi della Valle di Caltanissetta, l'Ospedale di Castrogiovanni ha registrata una rendita di 61 ducati, 8 onze. 15 tarì e 1 grano e di questi destina 3 ducati per il notaio, il fisico e chirurgo, 12 onze per il salassatore e 3 ducati per una serva.

E pensare che ancora nel 1832, come si legge in un piano delle rendite ordinarie delle opere di beneficenza dei Consiglio Generale degli Ospizi della Valle di Caltanissetta, l'Ospedale di Castrogiovanni ha registrata una rendita di 61 ducati, 8 onze. 15 tarì e 1 grano e di questi destina 3 ducati per il notaio, il fisico e chirurgo, 12 onze per il salassatore e 3 ducati per una serva.

Certo influì la partenza dei Fatebenefratelli al progressivo degrado dell'assistenza ospedaliera in città. Sta di fatto che il malato indigente non trovava nessuna forma di assistenza pubblica in quegli anni che precedettero e seguirono l'unità d'Italia. Da remotissima origine esisteva anche in città l'Ospedale degli Incurabili di San Bartolomeo di Palermo, ma era destinato ad accogliere gli ammalati di peste, di colera, di lue, ritenuti incurabili e pericolosi per la contagiosità del male. Nel XV secolo i lazzaretti erano sorti ovunque. Si sceglievano luoghi naturalmente isolati, isole, siti elevati, oppure isolati artificialmente con mura e fossati e l'esterno delle città.

Il 3 agosto 1862 Vittorio Emanuele Il promulgò la legge n. 753 sull'amministrazione delle opere pie che istituiva in ogni Comune del Regno una Congregazione di Carità (art. 26). Le Congregazioni di Carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a pro dei poveri in forza di legge (articolo 29). Il marzo 1863 in Castrogiovanni avvenne la consegna delle opere pia fino allora amministrate dalla borbonica Commissione di Beneficenza alla Italica Congregazione di Carità. Presiedeva la Congregazione di Carità l'avv. Mariano Potenza e prendeva in consegna diciotto opere pie tra cui l'Ospedale, un Ospedale fatiscente, come dicevamo prima. Ma uomini fattivi avevano ben chiaro che « l'ospedale » andava vieppiù assumendo la veste di « stabilimento umanitario dell'umano progresso».

Il 3 agosto 1862 Vittorio Emanuele Il promulgò la legge n. 753 sull'amministrazione delle opere pie che istituiva in ogni Comune del Regno una Congregazione di Carità (art. 26). Le Congregazioni di Carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a pro dei poveri in forza di legge (articolo 29). Il marzo 1863 in Castrogiovanni avvenne la consegna delle opere pia fino allora amministrate dalla borbonica Commissione di Beneficenza alla Italica Congregazione di Carità. Presiedeva la Congregazione di Carità l'avv. Mariano Potenza e prendeva in consegna diciotto opere pie tra cui l'Ospedale, un Ospedale fatiscente, come dicevamo prima. Ma uomini fattivi avevano ben chiaro che « l'ospedale » andava vieppiù assumendo la veste di « stabilimento umanitario dell'umano progresso».

Erano gli anni di Pasteur, che portarono all'istituzione di metodi razionali di profilassi e terapia, e di Lister, che portarono all'istituzione dei metodi di antisepsi.

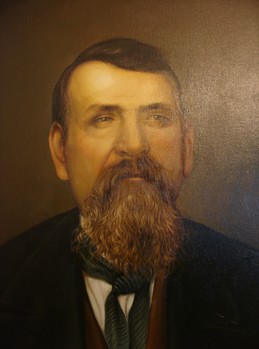

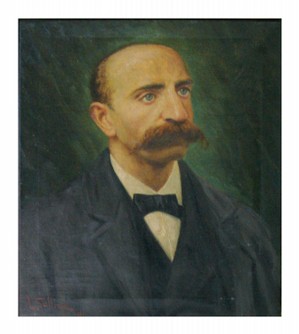

Fu così che il Priore (don Carmelo Savoca), il Decano (don G. B. Scarlata) e gli amministratori (don Saverio Potenza e il barone Francesco Polizzi) della Chiesa Madre, il parroco della Chiesa di San Cataldo (don Elia Mingrino) e il presidente della Congregazione di Carità (dott. Francesco Emma, ritratto nella foto) il 5 agosto 1872 stipulano un contratto presso il Notaio Michele Anzalone con il quale mettevano a disposizione dei Municipio (cav. Sebastiano Ayala Leto, sindaco; cav. Baldassare Grimaldi, dott. Angelo Romano, cav. Odoardo Grimaldi, cav. Vincenzo Polizzi, assessori) « le stesse cifre che annualmente destinavano alle classi più bisognose dei paese per medici e medicine » per contribuire all'impianto dell'Ospedale Civico che il Municipio aveva in animo di fare.

Così la Chiesa Madre mette a disposizione lire mille, la Chiesa di San Cataldo lire centocinquanta e la Congregazione di Carità lire cinquecento. Ancora il 7 agosto 1886 la baronessa Rosalia Varisano istituisce un legato dei valore di lire diecimila con rendita annuale di lire cinquecento per l'erigendo Ospedale con testamento pubblico in Notaio Basilio Torregrossa. D'altronde l'Amministrazione Comunale con delibera dei 30 maggio 1869 aveva Individuato nel fabbricato dell'ex Convento dei Carmelitani lo stabile da destinare al nuovo ospedale e sembrava che con Il supporto delle rendite messe a disposizione potesse cominciare a funzionare.

L'ospedale prima della ristrutturazione

Così non fu. Necessitavano somme più consistenti per la ristrutturazione dei locali. Un anno dopo l'altro si arrivava al 1890 senza che nulla di concreto si fosse fatto per l'Ospedale. Il 17 luglio di quell'anno Umberto I promulgò la legge n. 6972 che consente il concentramento nelle Congregazioni di Carità delle istituzioni elemosiniere per erogare le rendite al sostegno dei poveri, dei malati, all'infanzia abbandonata, agli anziani, agli inabili al lavoro. Altre somme potevano entrare nelle casse della Congregazione di Carità ed essere destinate alle classi più bisognose. Si aprì un contenzioso tra le fidecommisserie delle istituzioni elemosiniere e la Congregazione di Carità, che durò parecchi anni.

Intanto era passato un ventennio senza che le autorità comunali avessero trovato la soluzione del problema Ospedale », nonostante la disponibilità di diversi Enti morali a sovvenzionare l'opera. Finalmente nell'adunanza del 25 agosto 1990 il Consiglio Comunale decide di destinare « lire undicimila 407 e centesimi undici da prelevare dal bilancio 1891 per la costruzione di tre stanze sul magazzini dell'ex Convento dei Carmelo onde impiantarvi un piccolo Ospedale civico ».

Veduta complessiva della Chiesa del Carmine e dell'Ospedale Umberto I

Il consigliere dott. Napoleone Colajanni (nella foto) intervenendo al dibattito « afferma che la spesa che si propone la Giunta comunale é così limitata da fargli temere che non si sia tenuto conto delle minime esigenze della scienza. L'impianto di un Ospedale, anche di piccolissime proporzioni, come sarà il nostro, esige studi seri e ponderati. Avrebbe preferito che fosse proposta una spesa più. adeguata al bisogno, anche a costo di ritardare di qualche anno l'impianto, ma, riconoscendo essere necessario che l'istituto sorga al più presto possibile e che il Comune per altro non può sopportare una maggiore spesa, dichiara essere favorevole alla proposta dei Presidente, purché abbia la certezza che il progetto risponda al progresso ed al nuovi bisogni della scienza. Propone quindi che una commissione di tre membri lo studi e ne riferisca al Consiglio nel più breve tempo possibile ».

Il consigliere dott. Napoleone Colajanni (nella foto) intervenendo al dibattito « afferma che la spesa che si propone la Giunta comunale é così limitata da fargli temere che non si sia tenuto conto delle minime esigenze della scienza. L'impianto di un Ospedale, anche di piccolissime proporzioni, come sarà il nostro, esige studi seri e ponderati. Avrebbe preferito che fosse proposta una spesa più. adeguata al bisogno, anche a costo di ritardare di qualche anno l'impianto, ma, riconoscendo essere necessario che l'istituto sorga al più presto possibile e che il Comune per altro non può sopportare una maggiore spesa, dichiara essere favorevole alla proposta dei Presidente, purché abbia la certezza che il progetto risponda al progresso ed al nuovi bisogni della scienza. Propone quindi che una commissione di tre membri lo studi e ne riferisca al Consiglio nel più breve tempo possibile ».

La Commissione viene composta dal dott. Napoleone Colajanni, dal dott. Angelo Romano e dal sig. Francesco Paolo Panvini. Essa nella seduta dei Consiglio comunale dei 27 settembre 1890 riferisce « che avendo esaminato e studiato il progetto dei lavori da eseguirsi nell'ex Convento del Carmine, onde impiantarvi un Ospedale Civico a norma della fondazione stipulata in Notar Anzalone con atto dei 5 Agosto 1872, registrato Il 14 detto al 1669, ha creduto suggerire di ridursi per ora all'uso l'attuale fabbricato bastando esso ad istituire tre Sezioni, cioè: Uomini, Donne, Malattie infettive; di aggiungervi metà dell'orto adiacente e riservare ad altro tempo la costruzione di nuovi locali per l'impianto della Sezione chirurgica, la quale in su le prime potrebbe adattarsi alla meglio in qualcuno dei locali come sopra destinati. Da parte del Dott. Colajanni, qual membro della Commissione suddetta, sono state fatte speciali raccomandazioni, le quali tutte accettabilissime la Giunta ne terrà conto particolarmente per quelle che riguardano cubatura d'aria, ventilazione delle stanze, pavimentazione e rivestimento delle pareti ».

Intanto la Congregazione di Carità prepara le Statuto dell' Ospedale Civico, che decide d'intitolare a Umberto I e che viene varato per la regia approvazione nella seduta dei 29 dicembre 1892. Inoltre in applicazione alla legge sul concentramento delle opere pie propone al Consiglio comunale, che approva (21 marzo 1893), il concentramento e la trasformazione di 16 di esse da destinare per la rendita alla erezione dell'Ospedale e di un Ricovero di Mendicità. Nel maggio del 1894 il Ministero dell'interno, a cui furono trasmessi gli atti relativi alla trasformazione di opere di culto per l'erezione dell'Ospedale per gli appositi provvedimenti, rispose che non era corretta tale trasformazione a favore di un Ente che non aveva ancora vita giuridica, né di fatto, e che non si sa se e quando potrà ottenere il legale riconoscimento. Si ravvisa ancora nella comunicazione ministeriale il consiglio di procedere alla trasformazione delle opere di culto solo se nella città non rispondono più al bisogni religiosi e se non genera gravi malcontenti e per il momento consiglia indirizzare le rendite al soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, ai sussidi per l'allattamento, ai malati poveri, all'educazione morale e Intellettuale dell'infanzia e dell'adolescenza, ai soccorsi ai malati poveri a domicilio agli inabili al lavoro, salvo devolvere rendite all'Ospedale quando questo avrà personalità giuridica.

Intanto la Congregazione di Carità prepara le Statuto dell' Ospedale Civico, che decide d'intitolare a Umberto I e che viene varato per la regia approvazione nella seduta dei 29 dicembre 1892. Inoltre in applicazione alla legge sul concentramento delle opere pie propone al Consiglio comunale, che approva (21 marzo 1893), il concentramento e la trasformazione di 16 di esse da destinare per la rendita alla erezione dell'Ospedale e di un Ricovero di Mendicità. Nel maggio del 1894 il Ministero dell'interno, a cui furono trasmessi gli atti relativi alla trasformazione di opere di culto per l'erezione dell'Ospedale per gli appositi provvedimenti, rispose che non era corretta tale trasformazione a favore di un Ente che non aveva ancora vita giuridica, né di fatto, e che non si sa se e quando potrà ottenere il legale riconoscimento. Si ravvisa ancora nella comunicazione ministeriale il consiglio di procedere alla trasformazione delle opere di culto solo se nella città non rispondono più al bisogni religiosi e se non genera gravi malcontenti e per il momento consiglia indirizzare le rendite al soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, ai sussidi per l'allattamento, ai malati poveri, all'educazione morale e Intellettuale dell'infanzia e dell'adolescenza, ai soccorsi ai malati poveri a domicilio agli inabili al lavoro, salvo devolvere rendite all'Ospedale quando questo avrà personalità giuridica.

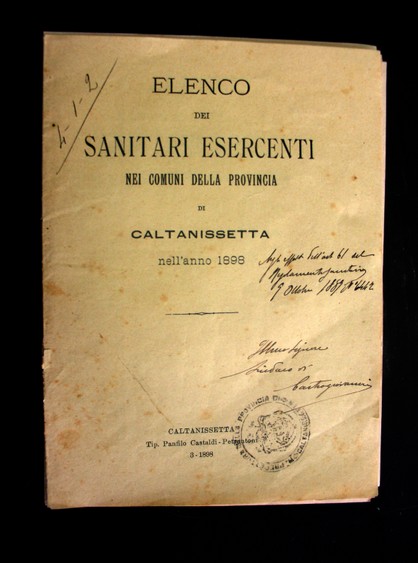

7 luglio 1898, finalmente il riconoscimento come Ente Morale

Continua Intanto un febbrile lavorio politico-amministrativo, di proposte, per reperire somme da destinare all'Ospedale. Il Ministero dell'interno con nota del 31 marzo 1896 n 26014 scrive ancora alla Prefettura di Caltanissetta quanto segue: « Dal rapporto 12 dicembre 1895 di codesto Ufficio risulta che il Comune di Castrogiovanni eccede il limite legale della sovraimposta. Il Comune stesso non potrebbe quindi obbligarsi a contribuire alla erezione dell'Ospedale senza contravvenire alle leggi 23 luglio 1894 N. 340 e 4 agosto 1895 N. 516 che vietano le spese facoltative ». Invita pertanto il Ministero a ridurre le spese in modo da potere rientrare nel limite legale della sovraimposta. Vengono pertanto gli atti relativi all'erezione in Ente morale dell'Ospedale restituiti per trovare il mezzo di conciliarsi i desideri della popolazione di Castrogiovanni con le prescrizioni della legge ». Viene inoltre eccepito che la fondazione istituita dai parroci della Chiesa Madre, San Cataldo e dalla Congregazione di Carità non fu autorizzata dall'autorità tutoria e non poteva impegnare il patrimonio dei singoli benefici, ma ha solo creato un obbligo personale degli investiti pro tempore che stipularono il contratto, senza onere per i successori. «Veda quindi la S.V. », continua il Ministero, se mediante opportuna riduzioni in altre spese sia possibile far contribuire il Comune al mantenimento dell'Ospedale oppure se questo si possa impiantare In proporzioni più modeste di quelle fin qui divisate ».

Continua Intanto un febbrile lavorio politico-amministrativo, di proposte, per reperire somme da destinare all'Ospedale. Il Ministero dell'interno con nota del 31 marzo 1896 n 26014 scrive ancora alla Prefettura di Caltanissetta quanto segue: « Dal rapporto 12 dicembre 1895 di codesto Ufficio risulta che il Comune di Castrogiovanni eccede il limite legale della sovraimposta. Il Comune stesso non potrebbe quindi obbligarsi a contribuire alla erezione dell'Ospedale senza contravvenire alle leggi 23 luglio 1894 N. 340 e 4 agosto 1895 N. 516 che vietano le spese facoltative ». Invita pertanto il Ministero a ridurre le spese in modo da potere rientrare nel limite legale della sovraimposta. Vengono pertanto gli atti relativi all'erezione in Ente morale dell'Ospedale restituiti per trovare il mezzo di conciliarsi i desideri della popolazione di Castrogiovanni con le prescrizioni della legge ». Viene inoltre eccepito che la fondazione istituita dai parroci della Chiesa Madre, San Cataldo e dalla Congregazione di Carità non fu autorizzata dall'autorità tutoria e non poteva impegnare il patrimonio dei singoli benefici, ma ha solo creato un obbligo personale degli investiti pro tempore che stipularono il contratto, senza onere per i successori. «Veda quindi la S.V. », continua il Ministero, se mediante opportuna riduzioni in altre spese sia possibile far contribuire il Comune al mantenimento dell'Ospedale oppure se questo si possa impiantare In proporzioni più modeste di quelle fin qui divisate ».

Il Comune di Castrogiovanni aveva in quell'anno un bilancio di £ 250.000 e destinava alla beneficenza £ 4.000. Finalmente dopo proposte varie, il 7 luglio 1898, Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia decreta la costituzione In Ente morale dell'Ospedale Civico di Castrogiovanni con un patrimonio di £. 298.000 derivante per £. 5 mila da atto di donazione dei 5 Agosto 1872, per £ 3 mila da somme raccolte mediante pubbliche sottoscrizioni, per £. 10 mila da legato della Baronessa Varisano Rosalia per £. 240.000 circa da capitoli delle opere pie di culto denominate Quarantore dei Mattino, Confraternita dei Purgatorio, Confraternita dei SS. Salvatore, legato Giacchino Varisano ».

8 gennaio 1904, nomina del Dott. Pietro Farinato primo direttore dell'Ospedale Umberto I

Si era agli atti conclusivi ! Il 9 dicembre 1898 il Consiglio comunale destina definitivamente all'Ospedale li fabbricato dell'ex Convento dei Carmine; il 4 giugno dei 1900 la Congregazione di Carità vara lo Statuto organico dell'Ospedale e il suo presidente Barone di Castagna riesce in pochi anni, sotto la guida dell'Ingegnere comunale Giuseppe Panvini, a far ristrutturare i locali. L’otto gennaio 1904 nomina il quarantasettenne dottor Pietro Antonio Farinato Direttore dell'Ospedale e oggi ne apra i battenti destinandolo alla cittadinanza. L'Ospedale dispone di quattro letti e con il dott. Farinato prestano la loro opera gli altri due medici condotti Enrico Anzalone e Pietro Marchese. La dotazione degli strumenti chirurgici è quella personale del dott. Farinato. Il regolamento interno prevede che nei primi anni non si potranno accettare malati che per guarirsi hanno bisogno di lunghe cure; si potranno bensì accettare quei malati che abbisognano di una operazione chirurgica. E' a disposizione della cittadinanza l'ambulatorio dove nel corso della giornata prestano la loro opera i tre medici condotti.

Si era agli atti conclusivi ! Il 9 dicembre 1898 il Consiglio comunale destina definitivamente all'Ospedale li fabbricato dell'ex Convento dei Carmine; il 4 giugno dei 1900 la Congregazione di Carità vara lo Statuto organico dell'Ospedale e il suo presidente Barone di Castagna riesce in pochi anni, sotto la guida dell'Ingegnere comunale Giuseppe Panvini, a far ristrutturare i locali. L’otto gennaio 1904 nomina il quarantasettenne dottor Pietro Antonio Farinato Direttore dell'Ospedale e oggi ne apra i battenti destinandolo alla cittadinanza. L'Ospedale dispone di quattro letti e con il dott. Farinato prestano la loro opera gli altri due medici condotti Enrico Anzalone e Pietro Marchese. La dotazione degli strumenti chirurgici è quella personale del dott. Farinato. Il regolamento interno prevede che nei primi anni non si potranno accettare malati che per guarirsi hanno bisogno di lunghe cure; si potranno bensì accettare quei malati che abbisognano di una operazione chirurgica. E' a disposizione della cittadinanza l'ambulatorio dove nel corso della giornata prestano la loro opera i tre medici condotti.

(nella foto ritratto di Pietro Farinato)

L'Ospedale Umberto I

negli anni '50

L'Ospedale Umberto I nel 2012